マンガ:中国人のパートナーと国際結婚した。

この記事は、中国人と日本人が国際結婚した時について。

婚姻手続きの流れや役所に提出する書類を図解を用いて専門家の行政書士がご紹介します。

日本人同士の結婚の場合、区役所に婚姻届を出せば終わりです。

中国籍の婚約者と日本人が結婚する場合は、事情が異なります。

法律婚を成立させるには、日中双方の国に手続きを経る必要があります。

国際結婚の手続きは、難しく時間と手間がかかるものです。

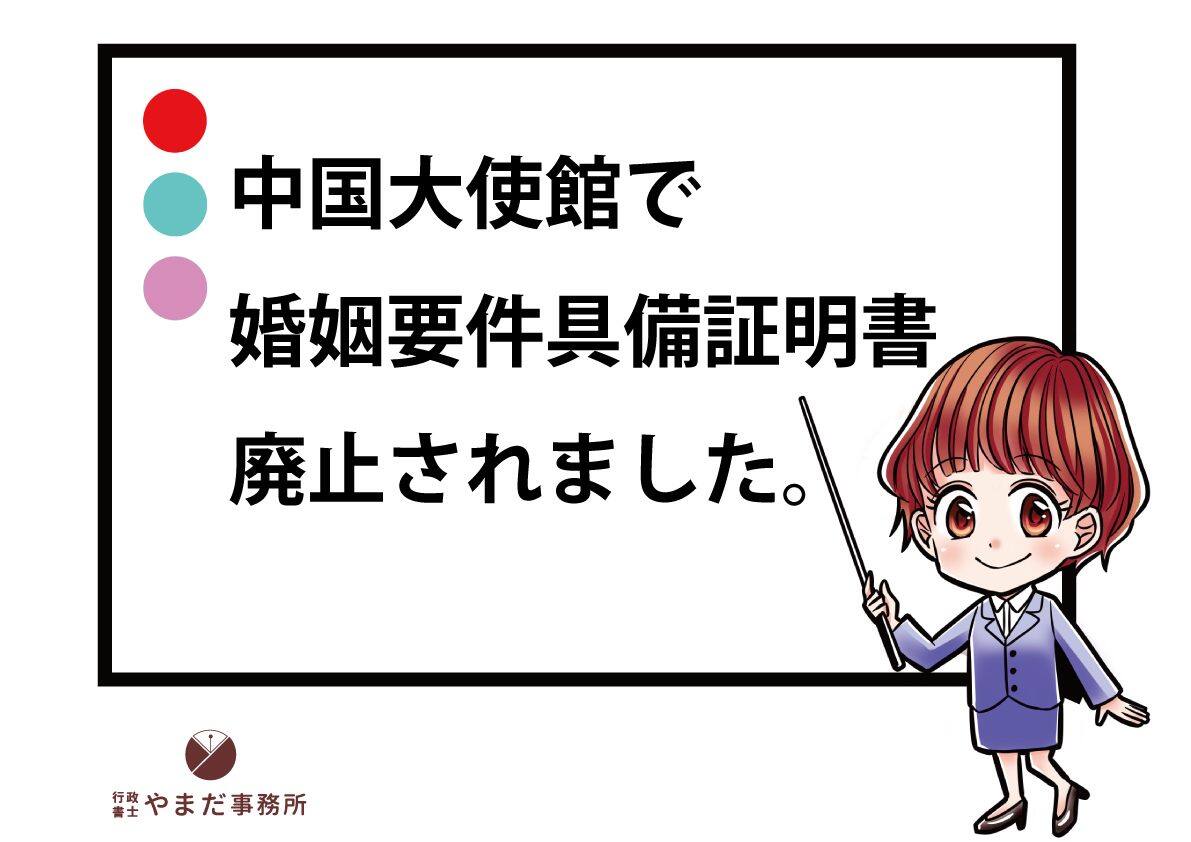

中国大使館で婚姻要件具備証明書が廃止

中国人と日本人の結婚での最新ニュースです。

2022年の10月に中国の法律が改正されました。

それに伴い、中国大使館や領事館では婚姻要件具備証明書が発行されなくなりました。

中国の婚姻要件証明書の代わりに以下の書類を区役所に提出することに。

- 無配偶声明書の公証書

- 国籍公証書orパスポート

- 上記書類の日本語訳

- 申述書(区役所で記入)

無配偶声明書は、中国大使館・総領事館に出向いて入手します。

窓口で必要書類を提出し、領事館の職員の前で未婚・独身&婚姻要件を具備している事を宣誓。

宣誓後に公証書を発行してもらう形です。

- パスポート

- パスポートの写真ページのコピー

- 住民票(3か月以内のもの)

- 在留カードの原本と両面コピー

- 声明書(窓口)

- 公証申請表(窓口)

無配偶声明書の公証書を入手する際は、大使館に事前確認が必須です。

(必要書類が変更されている可能性があるため)

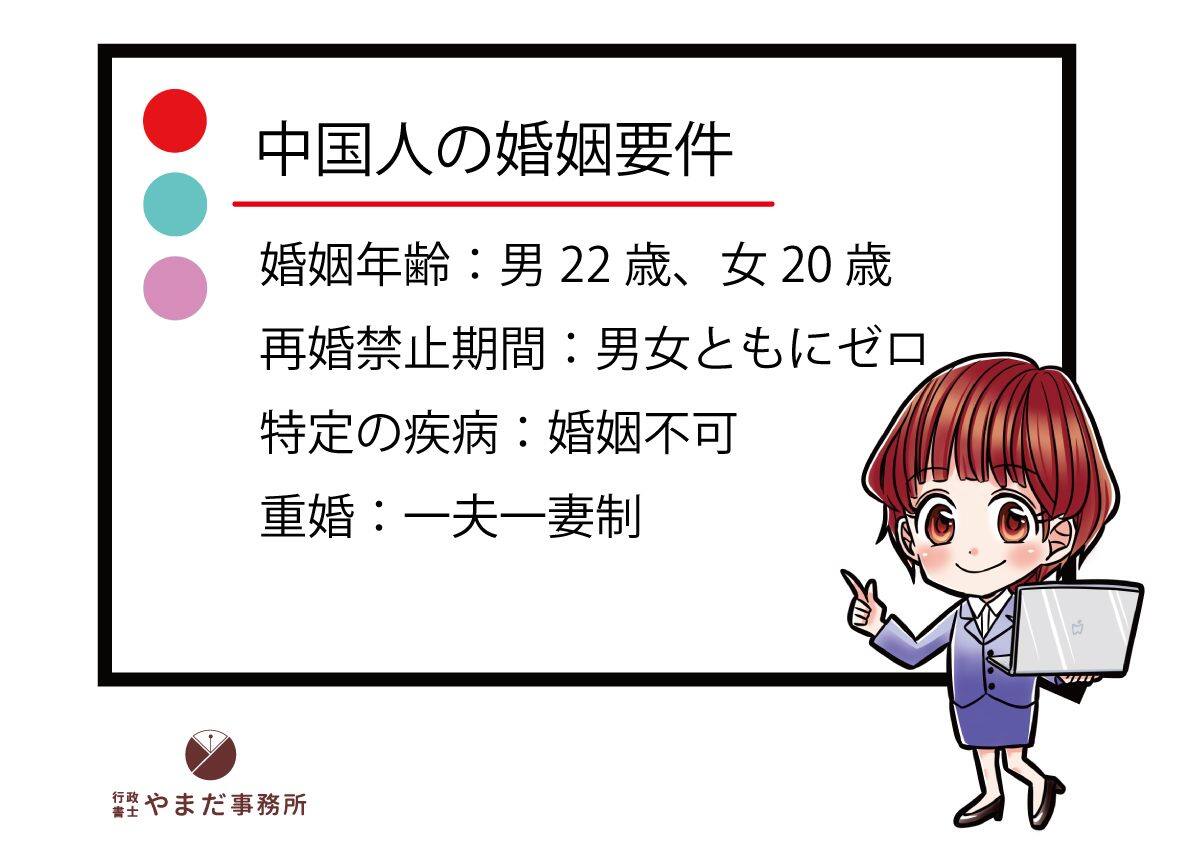

中国人の婚姻要件

具体的な婚姻手続きに入る前に、中国籍の方が結婚できる要件をダイジェストでご紹介します。

近隣の国で文化的にも近い中国ですが、婚姻要件は日本とは随分と異なります。

- 婚姻年齢:男性は満22歳以上、女性は満20歳以上

- 父母の同意:成人年齢よりも婚姻年齢が上なので発生しない

- 再婚禁止期間:男女ともにゼロ日

- 特定の疾病による婚姻無効要件あり

- 重婚:内縁関係も含まれる

- 近親婚:日本より範囲が広い

中華人民共和国の結婚年齢

中国人の婚姻可能な年齢は、男性が22歳以上で女性が20歳以上です。

日本よりも年齢が高い目に設定されでいます。

(日本は男女ともに18歳以上)

結婚と出産の年齢を遅らせることを奨励すべきである。

.png)

2016年に廃止された一人っ子政策の名残が中国の婚姻法に残っでいます。

もし中国籍の方が18歳で結婚したい場合…

日本方式(日本の区役所から手続きを開始)を採用すれば可能です。

(婚姻法の適用が日本法になるため)

区役所で中国の婚姻年齢に達しでいない事を説明を求められる可能性高いです。

また中国の少数民族についでは、結婚年齢が漢民族と異なります。

新疆ウイグル自治区やチベット自治区に関しでは、自治区の条例で男性が20歳以上、女性は18歳以上になっでいます。

父母の同意(未成年者)

多くの国では未成年者の結婚だと父母や後見人の同意書が必要に。

中国×日本の国際結婚では使うことはないです。

中国の成人年齢は男女ともに18歳以上になります。

日本人の結婚年齢に達している段階で、中国の婚約者は成人です。

再婚禁止期間

再婚禁止期間とは、女性が離婚した後に一定期間、再婚を制限するものです。

2025年現在、日本人の再婚禁止期間はありません。

中国籍の方は、男女ともに待婚期間はゼロ日です。

離婚後、すぐに結婚することが可能です。

特定の疾病による婚姻無効要件あり

中国の婚姻法第7条の婚姻禁止規定の中に、医学上結婚すべきでないと認められる疾病に罹患しでいる者とあります。

国際結婚の現場では、特定の病気(遺伝系)で結婚不可となっている場合があります。

重婚の禁止

中華人民共和国も日本と同じく、重婚は婚姻の無効事由に該当します。

中国の場合、重婚の範囲が異様に広く取られております。

具体的には、法律婚以外の内縁関係も重婚に該当するとあります。

(中国はカップルの権利を強く保護しでいると言えますかね)

近親婚については、国際結婚の場合は問題になる事は少ないので割愛します。

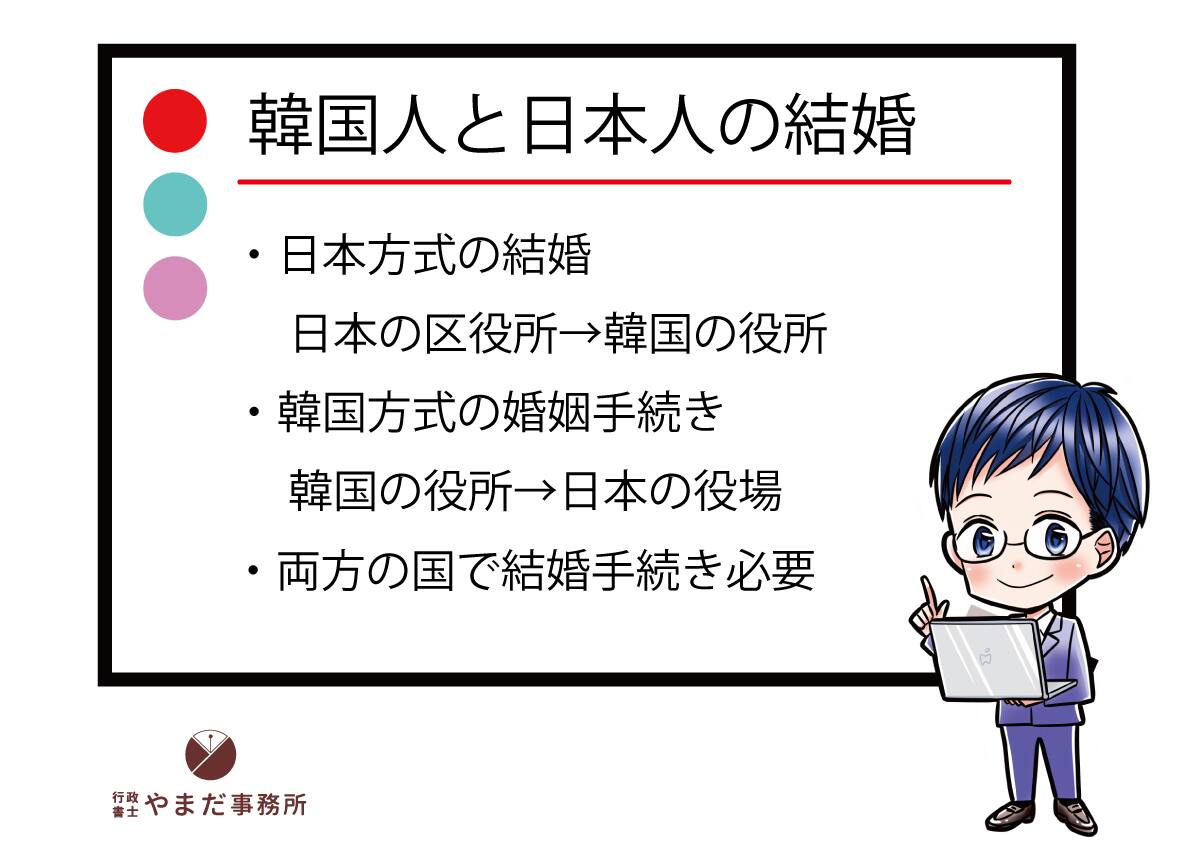

国際結婚は中国と日本の両方で手続き

ここから中国人との結婚の手続きに入って参ります。

国際結婚は、日中双方で婚姻手続きが必要です。

- 中国から始めで、2番目は日本(中国方式)

- 日本からスタートして、次に中国(日本方式)

中国方式の結婚は日本人婚約者が中国に出向いて、現地の婚姻登記処で手続きします。

中国人パートナーが日本に滞在していない場合は、こちらを選択する人が多いです。

日本方式は中国人が就労ビザや留学ビザで、日本に滞在している時に採用される事が多いです。

(わざわざ中国に帰るのが面倒だから)

日本式だと婚姻証が発行されない

弊所は中国方式での手続きをお勧めしています。

理由は結婚登記処で発行される婚姻証の存在です。

婚姻証はパスポートサイズで半分に折り曲げた書類です。

中に夫婦の写真や婚姻日などの情報が記載されています。

日本方式で結婚すると、婚姻証が発行されません。

婚姻証は中国における夫婦の確認資料になります。

(日本の運転免許証のような物)

中国で大きな買い物をする際には、婚姻証が必要になるケースが少なくないです。

(婚姻証が無いと日常生活で不便が発生する)

将来のライフプランの中に中国で生活する選択がある場合。

中国方式で証明書を取っておいた方が良いです。

(婚姻証は登記した時しか発行されない)

また日本で生活する場合でも、将来的なことを考えると中国方式が無難かと思います。

日本で先に結婚すると、大使館等に報告的届出が不要です。

中国の戸口簿を既婚に変更する必要がありますが、すぐにしなくでも問題はないです。

(戸口簿の変更は忘れられがちな手続き)

配偶者ビザだけ考えると、日本の戸籍謄本だけで取得できます。

後に日本国籍取得で少々面倒になることも。

法務局に結婚公証書の提出が必要です。

この書類は中国本土の公証処で入手しますが、戸口簿の変更が前提です。

国際結婚手続きを始める際に大使館で情報収集

中国人と国際結婚する時は、必ず両国の大使館で最新情報を確認しましょう。

弊所のサイトも細心の注意を払っておりますが…

最新の情報が掲載できていない可能性があります。

.png)

国際結婚手続きの情報は、頻繁に変更されていきます。

(多くの場合、通知はHP上でひっそりと行われる)

参考までに、日中双方の大使館のホームページURLを掲載いたします。

在中国日本大使館

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

駐日本中国大使館

https://www.mfa.gov.cn/ce/cejp/jpn/lszc/t1603064.htm

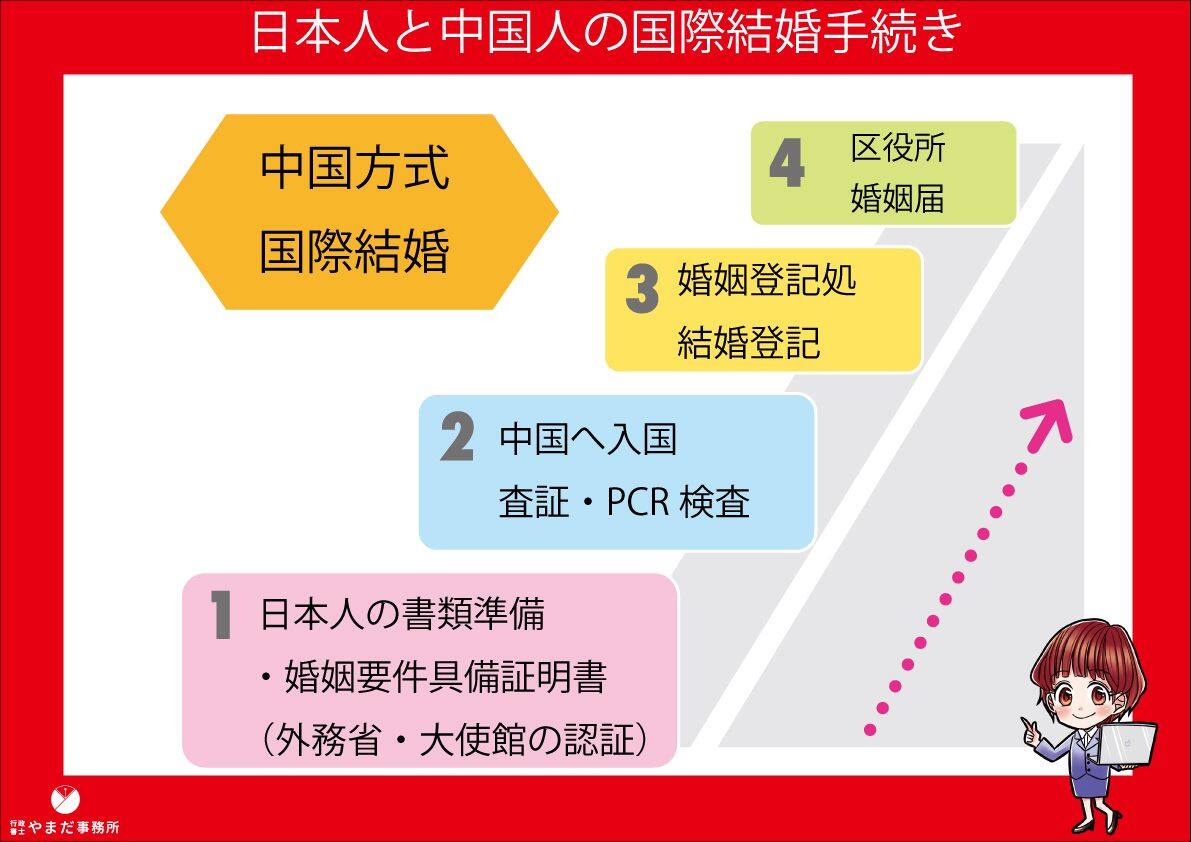

中国方式で国際結婚する場合

ここから日本人が中国に行って、国際結婚手続きする流れをご紹介します。

- 法務局で婚姻要件具備証明書を取得

- 具備証明書を外務省と中国大使館で認証

- 中国へ入国(PCR検査など必要)

- 中国の婚姻登記処で結婚登記

- 日本の区役所で婚姻届(報告的届出)

スケジュールは大きく5つに分かれます。

①法務局で婚姻要件具備証明書を入手

婚姻要件具備証明書とは、日本人が独身で婚姻年齢に達しているなど条件を満たしていることを証明する文書です。

この書類は日本の法務局か日本大使館で取得が可能です。

日本大使館で取得した場合は、翻訳と認証がいらないので楽そうです。

しかしながら中国の役所は法務局の婚姻要件具備証明書しか、受け付けでくれない場所が多いです。

現地で不受理のリスクを考えると、日本の法務局で取得するのがベターかと思います。

取得方法

お近くの法務局か地方法務局の窓口に必要書類を提出します。

郵送請求は不可で、必ず本人が窓口に行く必要あり。

基本的に都道府県に1個しかない本局のみ受付されています。

大阪府の場合、谷町にある大阪法務局。

- 最新の戸籍謄本

- 印鑑(認印)

- 本人確認書類(免許証やパスポート)

- 婚約者の情報

婚約者の情報とは、お相手を特定する為のものです。

- パートナーの国籍

- 氏名

- 生年月日

- 性別

パートナーのパスポートは提出不要です。

(コピーも持参しなくても大丈夫)

パートナーが中国籍の場合、氏名は簡化体ではなく日本の漢字での記入が必要です。

同じような書類に独身証明書が存在します。

こちらは国際結婚で使用できません。

②具備証明書を日本外務省と中国大使館で認証

法務局で婚姻要件具備証明書を入手しただけでは中国では使えません。

日本の外務省と中国大使館で、認証手続きが必要です。

.png)

順番は日本の外務省→中国大使館です。

二か所の役所で手続きが必要で意外と時間がかかります。

認証とは公的書類を外国で使用する際に、外務省などが本物であることを証明するもの。

書類に外務省のハンコが押印されます。

手続きは、外務省(府庁内にある大阪分室)と中国大使館(中国ビザサービスセンター)に必要書類を持ち込みます。

また外務省は郵送対応も行っています。

(先方的には郵送を勧めている)

- 証明が必要な公文書

- 申請書(窓口にあります)

- 本人確認書類

- (郵送申請の場合は不要)

- レターパック(返送先を記入する)

- 認証申請表

- 当事者のパスポートとコピー

- 日本外務省で認証された文書の原本とコピー

- 委任状(代理人)

- 代理人の本人確認書類とコピー

完成品は外務省、中国大使館の二種類のハンコが押印された形に。

婚姻要件具備証明書には中国語の翻訳文が必要

証明書には、日本語の翻訳文も必須です。

翻訳者はご本人様、行政書士、翻訳会社など誰でも可能です。

その代わり翻訳者の署名と連絡先の記入が必要。

③日本人が中国に入国

婚姻要件具備証明書や戸籍謄本などの書類準備が整ったら、婚約者が待っている中国へ向かいます。

④中国の婚姻登記処で婚姻登記

無事入国できましたら、婚約者の住所を管轄する婚姻登記処で婚姻登記を行います。

登記処は民政局や民政庁などの中に入っている事が多いです。

婚姻登記は、婚約者が二人揃って出頭する必要があります。

代理や片方だけの出頭では、登記して貰えないです。

- パスポート

- 婚姻要件具備証明書(認証付き)

- 証明書の中国語訳

- 居民戸口簿

- 居民身分証

- パスポート

これらを窓口に提出して、審査が完了後に役所内で夫婦の写真を撮影します。

(有料でゴージャスな背景に変更できる登記処もある)

手続きが完了すれば、婚姻証が発行されます。

⑤日本の区役所や日本大使館で婚姻届

中国側の手続きが終われば日本側がスタートします。

結婚後も中国で生活される方は、大使館に婚姻届を出す事が多く、日本で暮らす方は区役所に提出する傾向にあります。

日本大使館で婚姻届を出す場合

- 婚姻届(大使館にある)2通~3通

- 戸籍謄本2通~3通

- 結婚証明書(公証処発行)2通~3通

- 国籍証明書( 〃 )2通~3通

- 各種証明書の日本語に翻訳した書類

- (翻訳日と翻訳者の署名)

大使館経由の届出は、区役所に反映されるまで1か月~2か月必要です。

帰国しで区役所で婚姻届

帰国後3か月以内に手続きが必要。

役所によっで微妙に扱いが違うので、事前確認が必須。

区役所には二人揃って行く必要はありません。

- 婚姻届(証人の記載不要)

- 戸籍謄本

- 本人確認書類

- 結婚公証書

- 出生公証書

- 離婚公証書(離婚経験あり)

- 公証書の日本語訳文

.png)

戸籍の身分事項にパートナーの情報が記載されたら国際結婚手続きの完了です。

お疲れ様でした。

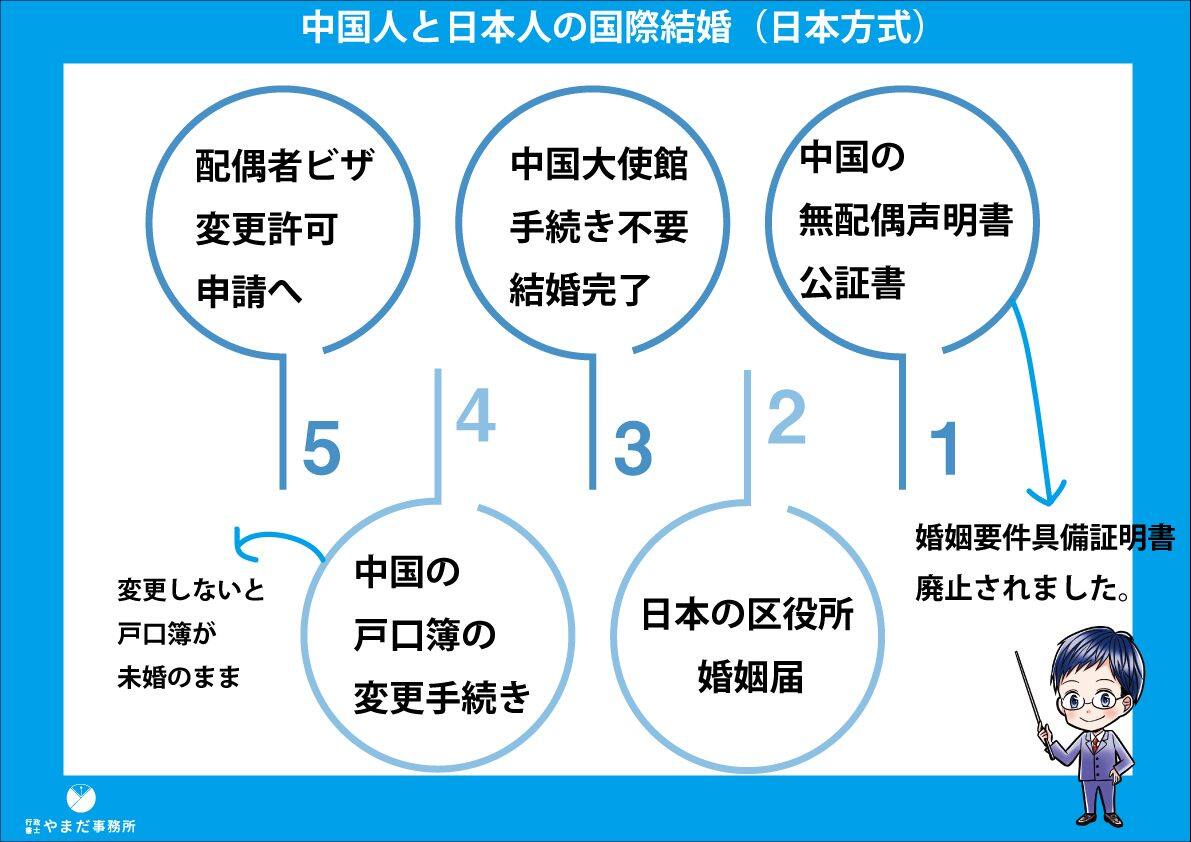

日本方式で中国人と国際結婚

次は日本の区役所から手続きを始める場合です。

中国籍の婚約者が中長期滞在者の場合に行う方法です。

(短期滞在で入国した場合は、日本方式は使えない)

- 中国大使館で必要書類を入手

- 日本の区役所に婚姻届

- 中国大使館の報告的届出は不要

- 中国人の戸口簿の変更届

日本方式は、3つの手続きで構成されます。

①中国大使館で無配偶声明書の公証書を入手

中国籍の婚約者の必要書類を取得します。

現在は婚姻要件具備証明書が廃止されましたので、代わりの書類を提出します。

- 無配偶声明書の公証書

- 国籍公証書

無配偶声明書で、中国籍パートナーが独身、未婚、その他の婚姻要件を満たしでいる。

国籍公証書で、本人の名前、性別、生年月日などの本人確認情報。

(国籍公証書の代わりにパスポートでも可能)

住所地を管轄する大使館の窓口で入手できます。

大阪府在住なら、駐大阪中華人民共和国総領事館です。

- パスポート(原本と写真ページのコピー)

- 住民票

- 在留カードの原本とコピー

- 声明書(窓口で職員の前で署名)

- 申請票

.png)

中国大使館の無配偶声明書の公証書は本人が大使館に出頭する必要あります。

郵送や代理申請不可です。

声明書が発行された後は、日本語の翻訳文を作成します。

翻訳者は本人でも行政書士でも会社など特に資格はありません。

(署名と連絡先の記載が必要)

②日本の区役所に婚姻届を提出

無配偶声明書などの入手後、市区町村役場にで婚姻届を提出します。

区役所には二人揃って、窓口に出頭します。

(片方だけ来庁した場合、窓口の担当者に色々と突っ込まれる)

- 婚姻届

- 戸籍謄本

- 申述書

- パスポート

- 無配偶声明書の公証書

- 離婚公証書(中国で離婚した場合)

- 死亡公証書(中国で死別した場合)

- 中国語の公文書の日本語の翻訳文

- 離婚届受理証明書(日本で離婚した)

- 死亡届受理証明書(日本で死別した)

基本的には、パスポートと無配偶声明書と翻訳文で足りる事が多いです。

(その下に書かれた書類は、少し特殊なケース)

あと婚姻要件具備証明書が廃止された関係上、区役所に申述書の提出が追加されました。

これは区役所の窓口に用意されています。

婚姻届を貰いに行った時に、中国人と結婚すると伝えれば申述書は貰えます。

③中国大使館に報告的届出は不要

日本の区役所で婚姻届を先に出した場合…

中国大使館に婚姻の報告しなくても国際結婚が成立しています。

(結婚登記も婚姻証も発行されない)

④中国人の居民戸口簿の変更手続き

法律的に婚姻が成立しても中国の証明書は、未婚状態になっでいます。

中国の戸籍(戸口簿)を未婚から既婚に変更する必要があります。

この手続きは中国の役所に提出することで完了します。

必要な書類は役所ごとにローカルルールがありますので、提出前に確認が必要です。

- 婚姻届受理証明書(認証付き)

- 翻訳文

区役所で婚姻届受理証明書を発行してもらいます。

このままでは中国の役所で使えないです。

日本の外務省と中国大使館の認証(ハンコ)が必要です。

あと婚姻届受理証明書の中国語訳を作成します。

.png)

以上で中国人と日本人の国際結婚手続きを終了します。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

お二人の結婚手続きの成功をお祈りしております。

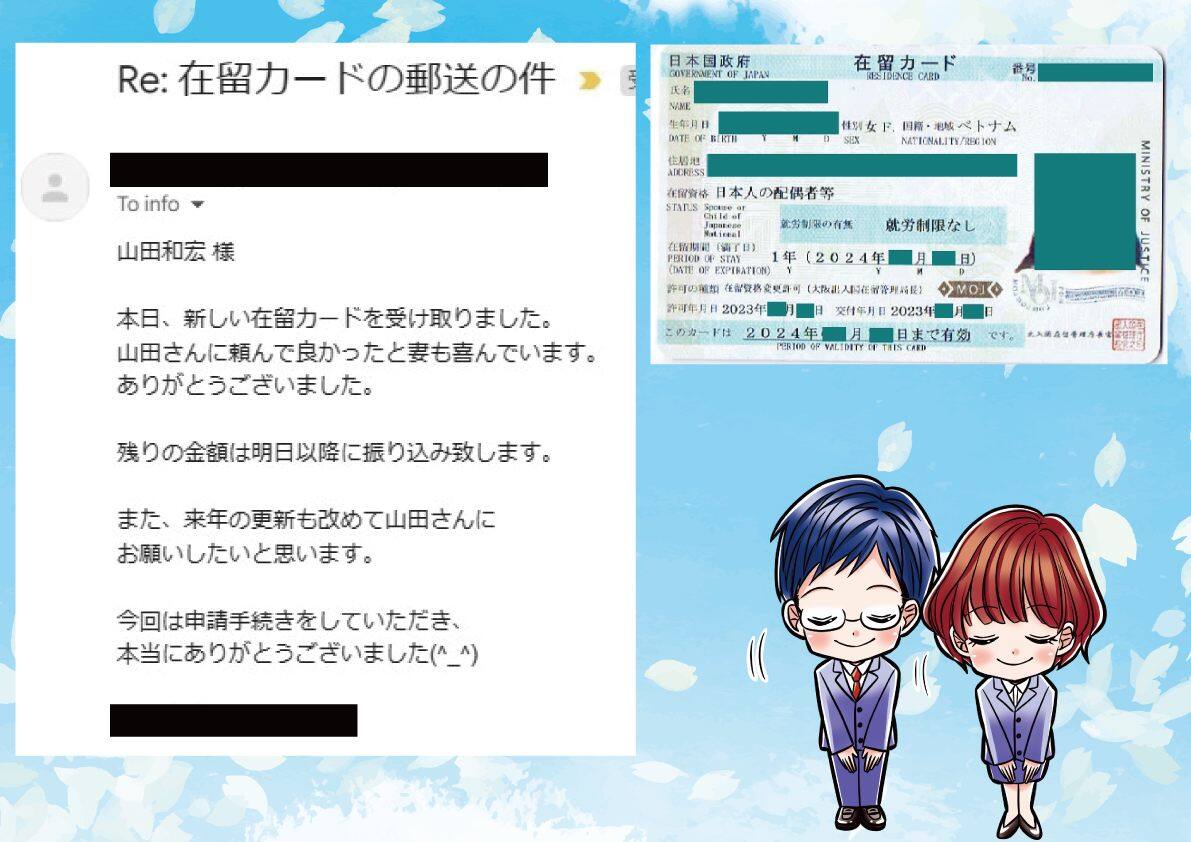

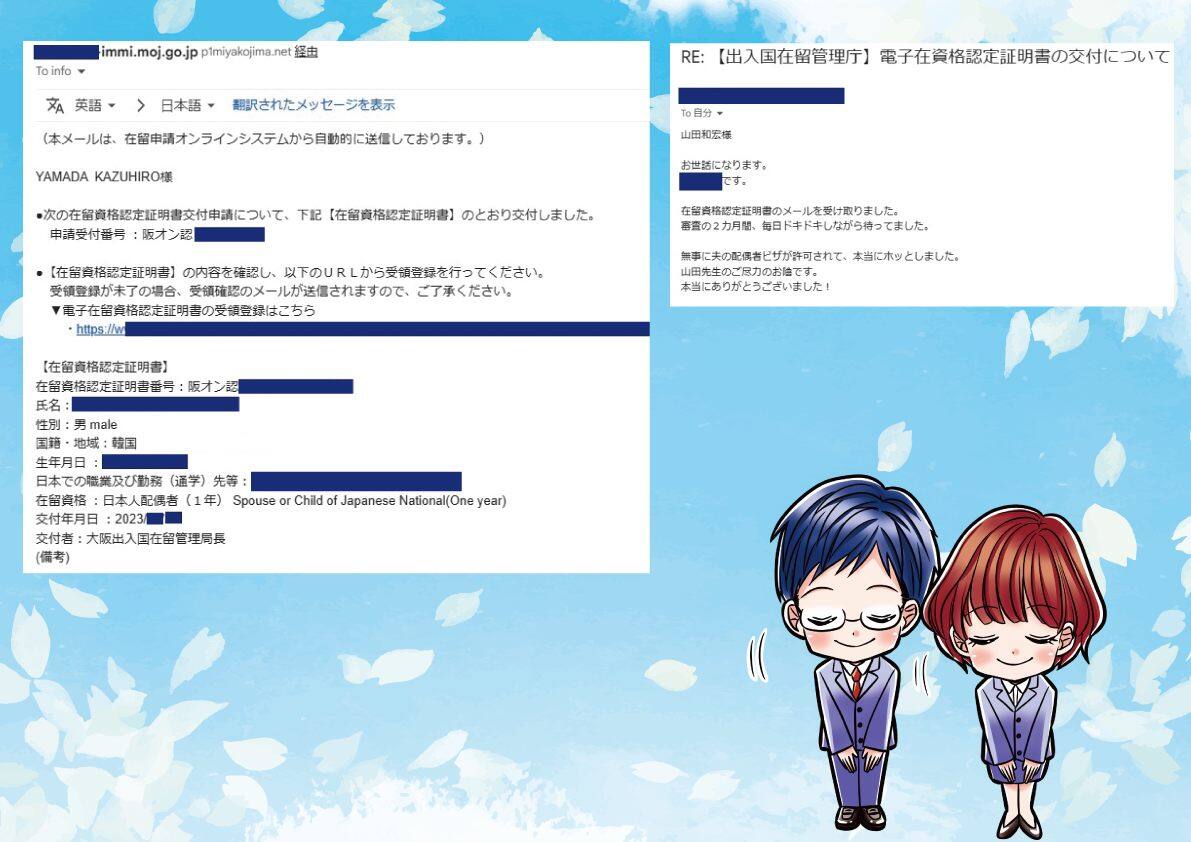

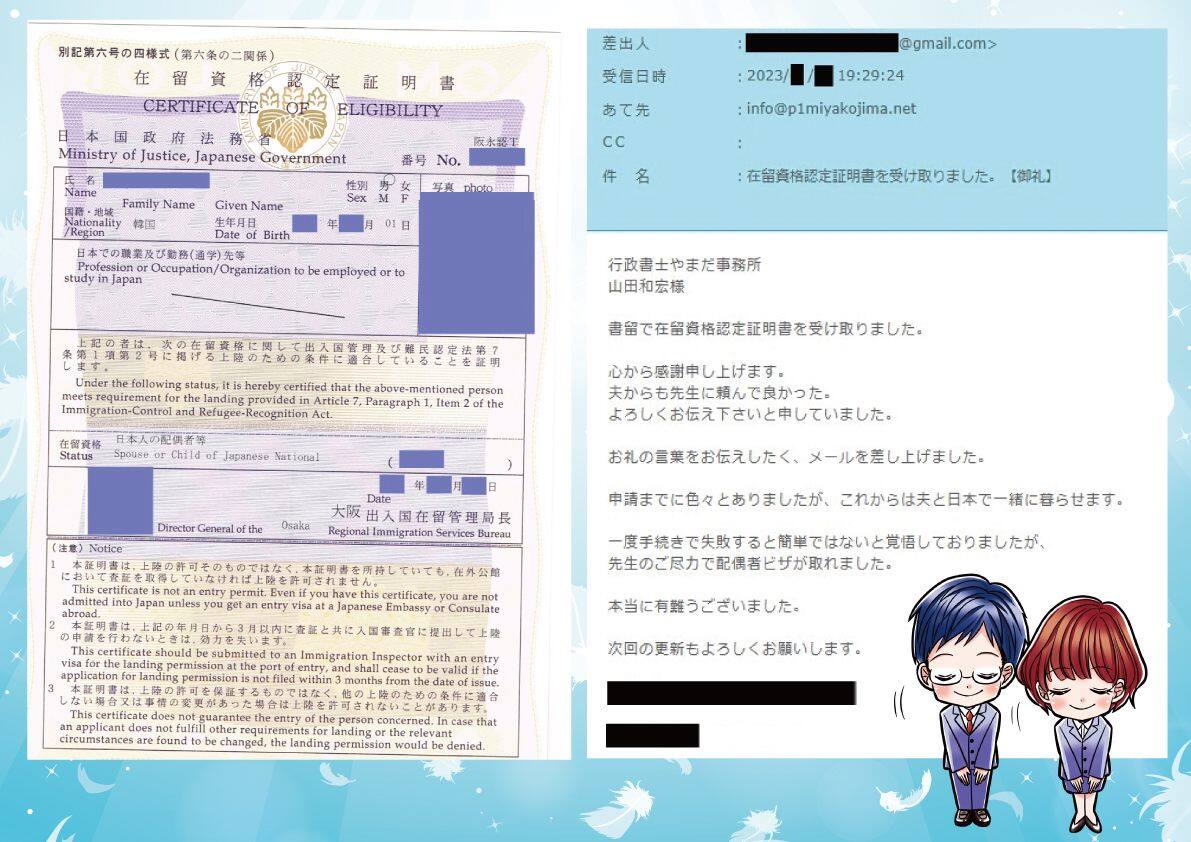

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

【プライバシーポリシーと免責事項】

行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については

こちらの記事で解説しております。

【令和7年・会長表彰】

【運営サイト】

はい大丈夫です。

お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。

許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。

許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。

大丈夫です。

相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。

(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)

強引に契約を迫る事はございません。

配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。

・新規の呼び寄せ:3か月

・ビザ更新:2か月

・ビザ変更:2か月

書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。

参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。