外国で一人暮らす親と一緒に暮らしたい

国際結婚した場合、両親と離れ離れになる事が多いです。

そしで親が年齢を重ねて一人で生活が厳しくなる場合もあります。

そんな時に日本で老親の面倒を見たい、今まで育ててくれた恩を返したいと考えるものです。

この様な時に親を日本に呼び寄せて、扶養する場合の在留資格についてご紹介します。

現在は老親扶養ビザはほぼ許可が下りません。

入管の方針で特定活動での呼び寄せはNGになっています。

ご相談で老親扶養ビザが厳しいから、経営管理ビザで呼びたいとのご相談もあります。

経営管理ビザは学歴も経験も年齢も関係ないビザです。

老親扶養はダメでも経営管理なら…

この様に考える方は少なくないです。

正直、こちらも非常に難易度が高いです。

(老親扶養ビザの代わりと疑いを持たれます)

関連記事:経営管理ビザと年齢について

経営管理ビザを申請する場合は、相当以上の準備が必要になります。

少なくとも本人が間違いなく経営することが求められます。

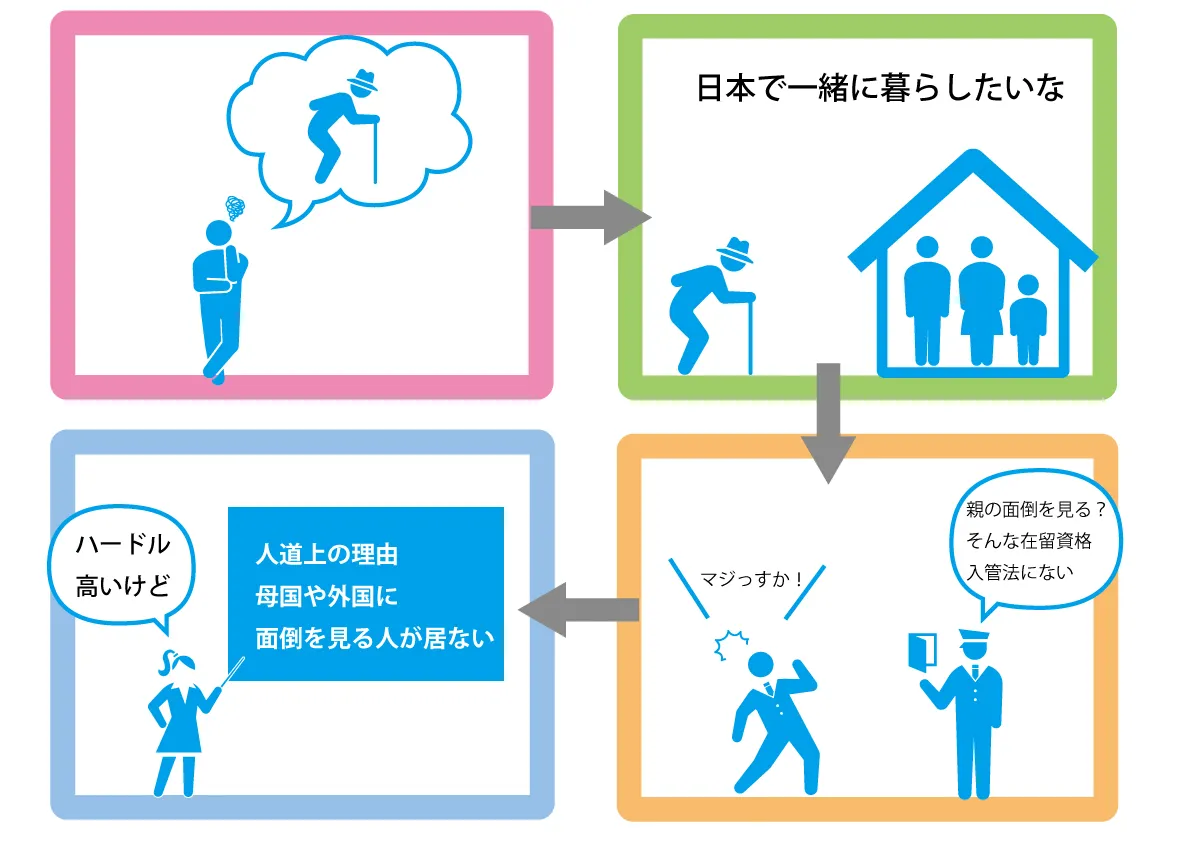

入管法上に連れ親(老親扶養ビザ)は存在しない。

まず最初に入管法の中には、連れ親ビザという在留資格がありません。

いきなり在留資格認定証明書(COE)を使用して日本に来ることは不可能です。

- 短期滞在で親を呼び寄せる

- 日本滞在中に日本の医療機関で検診

- 在留資格の変更(老親扶養ビザへ)

親を呼び寄せるには、親族訪問目的の短期滞在ビザ(90日)の取得が必須です。

来日後、告示外の特定活動ビザに在留資格を変更する手続きの二段構えになります。

特定活動(老親扶養)ビザとは、下記の3つの要件に該当し人道上の理由で特別に許可が出るものです。

- 適法な在留資格を持つ外国人

- 65歳以上の実親

- 本国に身寄りが居ない状態

文書だけを見ると、難しく無さそうな感じがしますが…

現実的には非常にハードルの高い在留資格となります。

実質的な老親扶養ビザの要件

上記の要件を満たしたら、必ず連れ親ビザが貰えるかと言うと…

文言通りの条件を満たしても難しい部分があります。

実質的には下記の要件を満たし、かつ証明できる事が必要です。

- 70歳以上の高齢者

- 日本の実子以外に面倒を見る人が居ない

- 親が1人で生活するのは無理

- 受け入れ側の資力・経済力

- 受け入れ側家族の理解

条件を満たしていても、書類で要件が揃っている事を証明する必要があります。

多くの場合は、何れかの条件を満たせずに断念することも少なくないです。

70歳以上の高齢者である

65歳以上が対象となりますが、実際は70歳を超えていないと厳しいです。親が若く元気な場合は、短期滞在か別の在留資格で来てくださいとなります。

重い病気や体にガタが来て、本国で1人暮らしが不可能な状況である必要があります。

(少し調子が悪い程度だと許可が下りない)

なので重い病気である事を証明する必要が。

これは本国の病院の診断書、短期滞在中に日本の医療機関でも検査を受けで、医師に診断書を書いて貰うことで証明します。

この時の医療費には、健康保険が使えず10割負担になります。

母国の診断書だけを提出した場合は、審査はマイナス方向に進みます。

日本の実子以外に面倒を見る人が居ない

老親扶養ビザで一番ハードルが高いのが、日本の家族しか面倒を見る人が居ない事の証明です。母国の親が死別や離婚していて、家族が居ない兄弟も誰も居ない。

同居してくれる人が居ない身寄りが無い事を証明します。

また親が住む本国だけならず、外国(例えばアメリカ等)に姉妹や親族が居る場合、まずは外国に行くように役所から言われます。

本当に面倒を見でくれる人が居ないことを様々な角度から証明していきます。

本人の出生証明書や親の両親の婚姻証や家族証(親の兄弟の有無)、さらには家系図も出した事例もあります。

日本の家族の経済力

次は受け入れ側の資力の証明です。病気で1人で生活できない人の医療費や生活費を拠出できるレベルの経済的基盤が必要です。

経済的基盤は外国人配偶者や同居する家族全員での資力になります。

これらを課税証明書や納税証明書、または預金通帳や証券会社の口座、在職証明書などの客観的な証拠を積み上げます。

また面倒を見る場合、原則的に同居が求められる事が多いです。

なので親が生活できるスペースがある事も大事です。

これは住居の写真や平面図など登記簿謄本などを入管に提出しで証明します。

受け入れる家族の理解

ラストは受け入れ側の理解度がどれくらいあるかを見られます。日本人配偶者側からみれば妻・夫の親であり、自分の親や兄弟とは距離感が異なります。

重病者である親の面倒や介護は、外国人配偶者一人で行うのは困難です。

受け入れる家族の理解と協力があってこそのものです。

呼び寄せる老親の面倒を見る事の賛成・協力的な対応を証明することは非常に大切です。

証明方法は、家族と親が一緒に居るシーンを撮影した写真や嘆願書などを提出することが多いです。

全での要件を満たせない場合

最後に上記の条件を全部満たせない場合について。全でを満たせなくても、人道上の配慮が必要だと思われる時は、許可が出る可能性があります。

(非常にハードルは高いですが)

例えば本国で治療が不可能な疾病で、日本での通院治療を要する場合や、日常生活に支障をきたしており介護が必要な場合などです。

特定活動(老親扶養ビザ)についてでした。

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

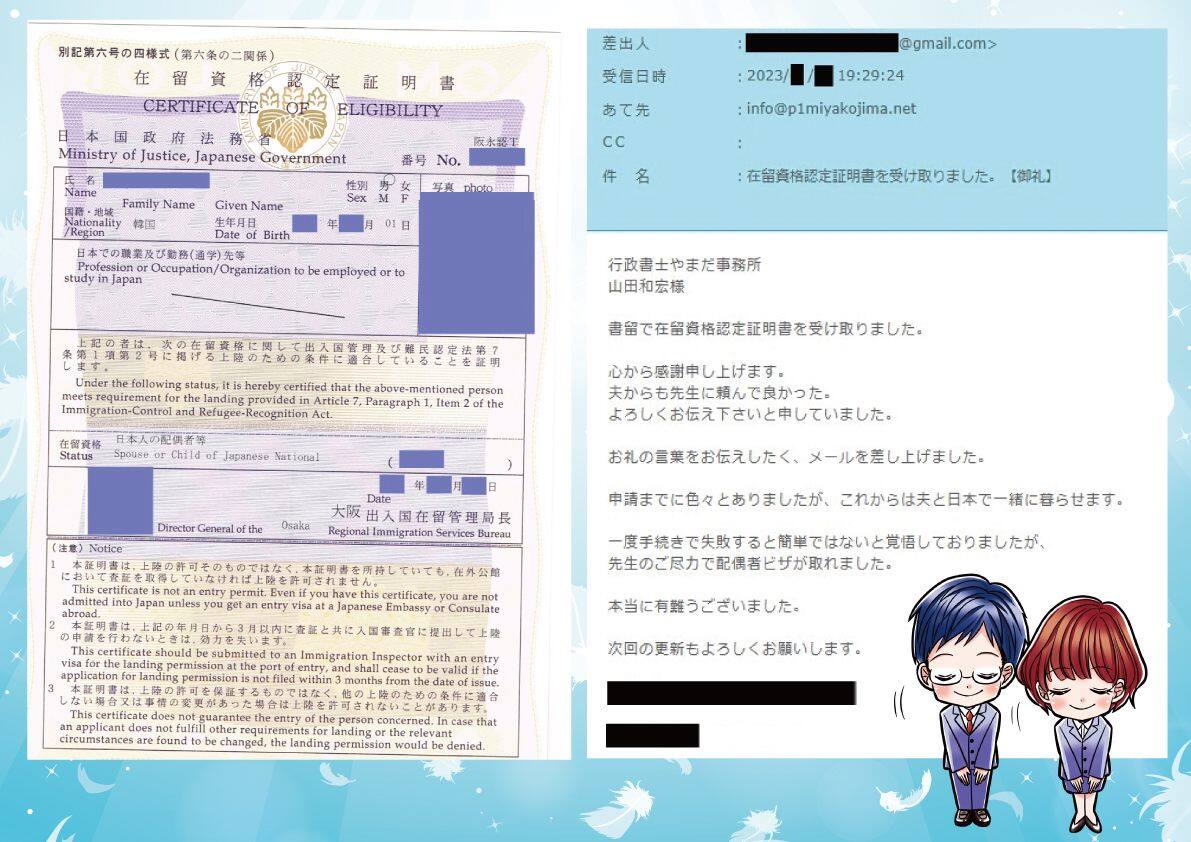

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

【プライバシーポリシーと免責事項】

行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については

こちらの記事で解説しております。

【令和7年・会長表彰】

【運営サイト】

お客様の声

お問い合わせの際に良くいただく質問

電話で相談はできますか?

はい大丈夫です。

お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。

行政書士にお願いすれば必ず許可が取れますか?

許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。

許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

平日は忙しいので土曜日の面談は可能ですか?

面談では何を持って行けば良いですか

在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。

面談したら必ず依頼しなければいけませんか?

大丈夫です。

相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。

(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)

強引に契約を迫る事はございません。

配偶者ビザはどれ位で取れますか?

配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。

・新規の呼び寄せ:3か月

・ビザ更新:2か月

・ビザ変更:2か月

書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。

参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。

ビザ申請を依頼した際のお値段は?